«Non c’è nulla di buono nel dolore. Non tempra, non eleva, non porta catarsi né redenzione. Il dolore è il più grande nemico dei malati, annienta la loro dignità, ne spegne le energie. E quindi bisogna combatterlo senza tregua, con tutti i mezzi che la scienza medica mette a disposizione». E lui, il professor Veronesi, dà l’impressione che quella guerra contro il dolore inutile si possa vincere. «Ci arriveremo, vedrà. Si pensava che il cancro fosse una battaglia persa in partenza: oggi i tassi di guarigione sono raddoppiati, la qualità di vita è migliorata e sempre più donne – sono 47mila quelle che ogni anno scoprono di essere malate – superano la malattia o possono controllarla a lungo».

«Non c’è nulla di buono nel dolore. Non tempra, non eleva, non porta catarsi né redenzione. Il dolore è il più grande nemico dei malati, annienta la loro dignità, ne spegne le energie. E quindi bisogna combatterlo senza tregua, con tutti i mezzi che la scienza medica mette a disposizione». E lui, il professor Veronesi, dà l’impressione che quella guerra contro il dolore inutile si possa vincere. «Ci arriveremo, vedrà. Si pensava che il cancro fosse una battaglia persa in partenza: oggi i tassi di guarigione sono raddoppiati, la qualità di vita è migliorata e sempre più donne – sono 47mila quelle che ogni anno scoprono di essere malate – superano la malattia o possono controllarla a lungo».

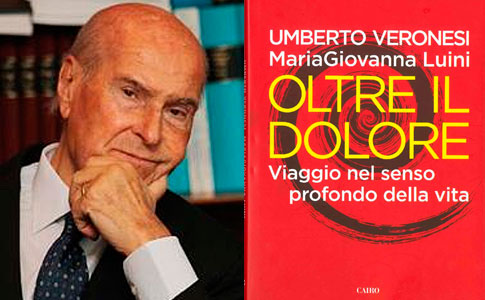

Umberto Veronesi è oncologo di fama internazionale, ex ministro della Sanità, fondatore dell’Istituto Europeo di Oncologia, di cui ha lasciato la direzione il 1° gennaio. E proprio in occasione del suo 89° compleanno (28 novembre) pubblica due libri: “IL MESTIERE DI UOMO” per Einaudi, che è la storia della sua vita e “OLTRE IL DOLORE. Viaggio nel senso profondo della vita” (Cairo editore), scritto con Maria Giovanna Luini, medico e sua collaboratrice da tanti anni, in cui riflette sul significato del dolore nella storia e nella propria esperienza di medico e scienziato. Un tema spinoso che da sempre gli sta a cuore. «Come oncologo, mi sono sempre battuto per questo. Il sollievo dal dolore fa parte della terapia a pieno titolo, e rende più efficaci gli interventi chirurgici e farmacologici, perché ridona al paziente la serenità psichica, e quindi lo mette in grado di reagire meglio alla malattia». E per questa battaglia, per restituire qualità della vita ai malati, il professor Veronesi ha speso molto delle sue energie e della sua intelligenza: da ministro della Sanità, già nel 2001 aveva lanciato il progetto “Ospedale senza dolore”…

Che senso ha il dolore?

«E’ un segnale d’allarme: sta a indicare che qualcosa nel corpo non funziona. In questo senso possiamo considerarlo un aiuto perché permette di correre ai ripari. Una volta esaurita questa funzione di “spia”, però, smette di avere un senso, un’utilità. Che il dolore arrivi è certo: prima o poi capita che l’esperienza umana sia travolta, posseduta dal dolore. Seppure faccia parte del naturale ciclo vitale, non deve diventare esperienza mortificante e avvilente per la dignità di ogni persona. Il malato ha il diritto di non soffrire. Oggi, per fortuna, abbiamo farmaci validi, come gli oppioidi, che consentono di evitare inutili sofferenze ai malati terminali. Ma c’è anche il dolore cronico: in Italia, 13 milioni di persone convivono con un dolore cronico degenerativo, ma circa un terzo non si cura o assume farmaci talvolta non appropriati».

Nel 2010 si è compiuto un passo storico: la legge 38 che sancisce il diritto alle Cure Palliative e alla terapia del dolore, permettendo ai medici di curare i malati terminali con gli oppiacei…

«Una rivoluzione riuscita solo a metà. La legge è sicuramente la più avanzata in Europa, ma sono ancora troppi gli stereotipi culturali riguardo al dolore e alla sua cura. Come dimostra il fatto che, a quattro anni dalla legge, l’Italia si è riconfermata al primo posto tra i principali Paesi Europei per l’utilizzo di FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei), utilissimi in molti casi, ma inefficaci in altri, e all’ultimo posto per l’impiego di oppioidi, non solo utili, ma indispensabili. All’estero la morfina è l’oppiaceo più usato per le malattie terminali, ma non in Italia. Restano poi grandi disparità nell’accesso alle terapie tra le diverse Regioni italiane e ancora troppi ignorano l’esistenza dei centri specialistici in cui il dolore viene trattato e curato».

Perché succede questo?

«Gli ostacoli maggiori alle cure palliative e alla terapia del dolore sono di carattere culturale: la parola morfina fa ancora paura. Invece, se usata in modo appropriato, è un analgesico efficace e con pochi effetti collaterali. Il pregiudizio nasce dal fatto che questi farmaci evocano lo spettro della tossicodipendenza, ma nasce anche da una mentalità che per troppo tempo ha voluto lasciare ai sofferenti il loro dolore quasi fosse un aspetto ineludibile della vita, da sopportare senza tanti piagnistei. Fino al gennaio 2001, quando entrò in vigore una normativa che come ministro della sanità avevo fortemente voluto, prescrivere la morfina era difficile, anche per colpa di un ricettario complicatissimo che non incoraggiava i medici a usarlo. Abbiamo la morfina, usiamola! Allontanare dal paziente il dolore vuol dire anche allontanare da lui il desiderio della morte».

Lei ha scritto anche “Del dolore e dell’amore delle donne”. Professore, da chi ha imparato a capire le donne?

«Da mia madre. E’ stata la roccia a cui mi sono aggrappato. È stata tutto: madre, padre, amica, sorella. Ho perso il papà che non avevo sei anni e mia madre è stata la figura determinante in ogni mio futuro rapporto con le donne, decisiva nella stima, nel rispetto e nella dedizione all’universo femminile. Ho sempre ammirato il modo in cui le donne pensano. La loro dolcezza, la fantasia, il coraggio. La loro capacità di mediazione e di pace».

A proposito di donne, lei ha cambiato la loro vita mettendo a punto una tecnica chirurgica conservativa della mammella per la cura del cancro al seno…

«Fino agli anni ‘70 curare il cancro significava togliere l’organo, era un principio che pareva inossidabile. Io, che sono molto femminista, ho sempre sofferto delle menomazioni tremende che vedevo in corsia. Era davvero inevitabile tutto quello scempio? Fu l’avvio di una rivoluzione nella cura dei tumori: era la fine dei trattamenti che devastavano il corpo (e la mente) e l’inizio dell’era dell’integrità corporea e della qualità di vita come principio guida nelle decisioni terapeutiche. Non solo: la diffusione della diagnosi precoce (che porta oggi a scoprire sempre più spesso carcinomi di piccole dimensioni) e la conseguente diminuzione della mortalità partono proprio da lì».

Trova differenza nell’atteggiamento di uomini e donne di fronte al dolore?

«Ho sempre pensato che le donne abbiano una soglia del dolore più alta, salvo rare eccezioni. Nel libro “Dell’amore e del dolore delle donne” ho raccontato quanto le donne siano in grado di stupirmi e affascinarmi per la loro capacità di reagire al dolore, di affrontarlo a viso aperto, di prendere caparbiamente in mano la propria vita».

E sono anche in grado di affrontare con determinazione una scelta estrema, come quella di porre fine a una sofferenza prolungata inutile, come è stato il caso recente della giovane Brittany Maynard di Portland in Oregon, affetta da un tumore al cervello in fase terminale…

«Dovrebbe esserci, alla stregua degli altri diritti civili, anche quello di porre fine alle proprie sofferenze, quando la vita diventa insopportabile per il dolore e la perdita della propria dignità. Mi chiedo perché una persona che si trova in una condizione di profonda sofferenza e chiede dolorosamente e insistentemente di poter terminare la sua vita, non debba essere esaudita in questo suo desiderio? Nessuno può decidere al posto di un altro se una vita è degna di essere vissuta. E non è giusto mettere la nostra vita nelle mani di medici che ci torturano con macchine capaci di far vivere un corpo senza coscienza, senza ricordi, senza pensieri. Eutanasia è un pessimo termine: preferisco parlare di desistenza dalle cure, di aiutare a morire. In questi casi sono favorevole al modello olandese. Là il suicidio assistito a un malato in condizione terminale è regolamentato da una legge molto seria».

Si è a lungo parlato in Italia di testamento biologico. Ora sembra calato il silenzio: a che punto siamo?

«La richiesta di una legge sul testamento biologico ha portato paradossalmente a una proposta di legge che, di fatto, lo vieterebbe, poiché stabilisce che le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono vincolanti per i medici. In altre parole il medico può accettare o rifiutarsi di eseguire la volontà espressa dal paziente. Per fortuna quindi la discussione parlamentare è stata, per così dire, congelata. Piuttosto che una cattiva legge è meglio nessuna legge, e dunque meglio lasciare le cose come stanno e rifarsi alle convenzioni internazionali e al codice di deontologia medica. Nel 2001 il nostro Paese ha ratificato la convenzione di Oviedo del 1997 che stabilisce che “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione».

Lei ha pubblicamente dichiarato di avere fatto testamento biologico…

«Ho fatto testamento biologico qualche anno fa, per riaffermare le mie convinzioni sulla libertà di disporre della propria vita. Per l’amore profondo verso i miei familiari, che non voglio siano mai straziati dal dubbio sul che fare della mia esistenza. Per il rispetto verso i medici che si prenderanno cura di me. Ho voluto anche renderlo pubblico: «Io sottoscritto Umberto Veronesi, … nel pieno delle mie facoltà mentali e in totale libertà di scelta, dispongo quanto segue: in caso di malattia o lesione traumatica cerebrale, irreversibile e invalidante, chiedo di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico o di nutrizione e idratazione forzata…».

Scusi professore, lei ha paura della morte?

«Se si ha consapevolezza del grande disegno biologico della natura che prevede il nascere, il riprodursi e il morire, la morte si affronta con serenità. So che il mio momento è vicino. A volte ci penso. Ma finisce lì. Con un’alzata di spalle. Ho avuto una vita meravigliosa. Quando ero soldato sono saltato su una mina e sono sopravvissuto. La possibilità che ce la facessi era una su un milione: ce l’ho fatta. Questo ha cambiato la mia vita, perché da quel momento ogni giorno vissuto è stato un giorno rubato a quello che sembrava un destino inevitabile. No, la morte non mi fa paura. Piuttosto mi preoccupa il morire, le fasi che mi porteranno alla fine della vita. In particolare temo di perdere la lucidità mentale e la coscienza».

di Cristina Tirinzoni